Autismus, oder genauer gesagt Autismus-Spektrum-Störung (ASS), ist eine neurologische Entwicklungsstörung, die durch Unterschiede in der Wahrnehmung, Kommunikation und im Verhalten gekennzeichnet ist. Menschen mit Autismus nehmen die Welt oft anders wahr als neurotypische Menschen und haben spezifische Stärken, Herausforderungen und Bedürfnisse. Doch was genau versteht man unter Autismus, wie häufig kommt er vor, warum scheint die Zahl der Diagnosen zu steigen, welche Formen gibt es, und welche Therapieansätze existieren?

- Logopädie für AutistenDie Bedeutung der Logopädie für Autisten Logopädie für Autisten – Ein einfühlsamer Ratgeber für Eltern…

- Montessori für AutistenMontessori-Lern- und Spielmaterialien für autistische Kinder – Ein praxisnaher Leitfaden Montessori für Autisten, es lohnt…

- Sprachförderung und SprachentwicklungSprachförderung und Sprachentwicklung bei autistischen Kindern ab 4 Jahren. Die Sprachentwicklung verläuft bei autistischen Kindern…

- Ergotherapie für AutistenErgotherapie für autistische Kinder im Vorschul- und Grundschulalter Ergotherapie für Autisten, ein Ratgeber. Als Eltern…

- Beruhigungsspielzeuge für autistische kinderBeruhigungsspielzeuge für autistische kinder, eine Übersicht und Leitfaden. Für Eltern autistischer Schulkinder stellen sich im…

- Sensorische und motorische SpielzeugeMit allen Sinnen spielen: Warum sensorische und motorische Spielzeuge autistischen Kindern guttun Ein großer Ratgeber…

Inhaltsübersicht

Was ist Autismus?

Autismus ist eine komplexe neurologische und entwicklungsbedingte Störung, die typischerweise im frühen Kindesalter erkannt wird. Die Hauptmerkmale von Autismus umfassen:

- Beeinträchtigung der sozialen Interaktion: Schwierigkeiten, soziale Signale wie Mimik, Gestik oder Tonfall zu verstehen, sowie Herausforderungen beim Aufbau von Beziehungen.

- Kommunikationsschwierigkeiten: Diese reichen von gar keiner oder eingeschränkter verbaler Kommunikation bis hin zu Schwierigkeiten, Sprache im sozialen Kontext anzuwenden.

- Restriktive und repetitive Verhaltensweisen: Dazu gehören wiederholte Bewegungen, intensive Interessen an bestimmten Themen oder Routinen, die strikt eingehalten werden müssen.

- Sensorische Empfindlichkeiten: Viele Autist:innen sind entweder überempfindlich oder unempfindlich gegenüber Reizen wie Geräuschen, Licht, Berührungen oder Gerüchen.

Autismus wird als „Spektrum“ bezeichnet, da die Ausprägungen und Bedürfnisse der Betroffenen stark variieren können – von Menschen mit hoher Unterstützung bis hin zu jenen, die in vielen Lebensbereichen unabhängig sind.

Die Geschichte von Autismus: Ursprung, Begriff und frühe Forschung

Autismus ist heute als neurologische Entwicklungsstörung bekannt, aber sein Verständnis hat sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt. Der Begriff „Autismus“ stammt aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und wurde von frühen Forschern geprägt, die die Merkmale der Störung erstmals systematisch beschrieben. Doch die Wahrnehmung von Autismus reicht weiter zurück.

Seit wann ist Autismus bekannt?

Die Merkmale, die wir heute mit Autismus in Verbindung bringen, wurden schon in historischen Berichten beschrieben, lange bevor die moderne Wissenschaft den Begriff einführte. Bereits im Mittelalter und in antiken Texten finden sich Hinweise auf Menschen, die sich durch ungewöhnliches Verhalten, Rückzug von der Gesellschaft oder intensive Beschäftigung mit Spezialthemen auszeichneten. Diese Menschen wurden oft als „sonderbar“ oder „genial“ wahrgenommen, aber ihre Verhaltensweisen wurden nicht wissenschaftlich untersucht.

Der systematische Versuch, Autismus zu verstehen, begann jedoch erst im 20. Jahrhundert. Bis dahin wurden viele Menschen mit autistischen Merkmalen als „geisteskrank“ oder „psychisch beeinträchtigt“ klassifiziert.

Woher kommt der Name „Autismus“?

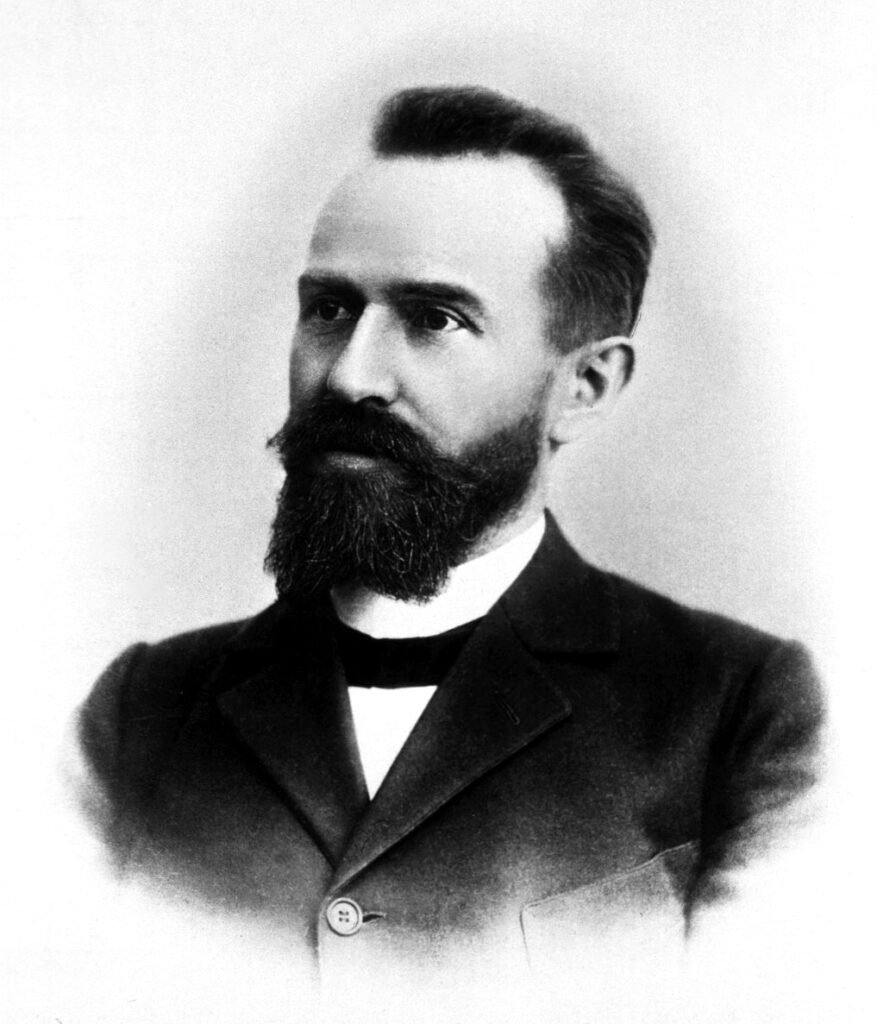

Der Begriff „Autismus“ leitet sich vom griechischen Wort „autos“ ab, das „selbst“ bedeutet. Er wurde 1911 erstmals vom Schweizer Psychiater Eugen Bleuler eingeführt. Bleuler verwendete den Begriff, um eine spezielle Form des sozialen Rückzugs bei Menschen mit Schizophrenie zu beschreiben. Er sprach von „autistischem Denken“, um Verhaltensweisen zu beschreiben, bei denen Menschen extrem in ihre eigene Gedankenwelt vertieft sind und sich von der Außenwelt isolieren.

Später wurde der Begriff von anderen Forschern übernommen und von der Schizophrenie abgegrenzt, da sich zeigte, dass Autismus eine eigenständige neurologische Störung ist.

Wer erforschte Autismus?

Die ersten systematischen Studien zu Autismus stammen aus den 1940er-Jahren und wurden unabhängig voneinander von zwei Forschern durchgeführt:

- Leo Kanner (1943):

Der in den USA arbeitende Kinderpsychiater Leo Kanner wird oft als „Vater der Autismusforschung“ bezeichnet. Er beschrieb erstmals eine Gruppe von Kindern, die spezifische Merkmale zeigten, wie eine extreme Isolation, Schwierigkeiten in der Kommunikation und repetitive Verhaltensmuster. In seinem Artikel „Autistic Disturbances of Affective Contact“ (1943) prägte er den Begriff „frühkindlicher Autismus“ und unterschied ihn von anderen neurologischen oder psychiatrischen Störungen. Kanner betonte, dass diese Kinder schon von Geburt an eine „andere Art der Wahrnehmung“ hatten. - Hans Asperger (1944):

Unabhängig von Kanner beschrieb der österreichische Kinderarzt Hans Asperger eine Gruppe von Kindern, die ähnliche Merkmale aufwiesen, aber oft über durchschnittliche oder überdurchschnittliche Intelligenz verfügten und intensive Interessen in bestimmten Bereichen entwickelten. Asperger nannte diese Kinder „kleine Professoren“ aufgrund ihres umfangreichen Wissens in ihren Spezialthemen. Seine Arbeit blieb lange Zeit wenig beachtet, bis der Begriff „Asperger-Syndrom“ in den 1980er-Jahren populär wurde.

Unterschiedliche Perspektiven von Kanner und Asperger

Während Kanner den Fokus auf schwere Formen von Autismus legte, bei denen die sozialen und kommunikativen Schwierigkeiten stark ausgeprägt waren, erkannte Asperger ein breiteres Spektrum von Ausprägungen. Diese unterschiedlichen Ansätze trugen später zur heutigen Idee des „Autismus-Spektrums“ bei, die alle Formen von Autismus unter einem Dach vereint.

Wie hat sich das Verständnis von Autismus entwickelt?

In den Jahrzehnten nach den Arbeiten von Kanner und Asperger wuchs das Interesse an Autismus. Besonders in den 1980er- und 1990er-Jahren nahm die Forschung Fahrt auf, als sich die Wissenschaft zunehmend von psychologischen hin zu neurologischen und genetischen Erklärungsansätzen bewegte. Früher wurde Autismus oft als Folge von „kalten Müttern“ oder schlechten Erziehungspraktiken missverstanden, eine Theorie, die als „Refrigerator Mother Hypothesis“ bekannt ist. Diese Annahme wurde später als falsch entlarvt.

Heute weiß man, dass Autismus eine komplexe neurologische Entwicklungsstörung ist, die durch eine Kombination genetischer und möglicherweise umweltbedingter Faktoren entsteht.

Zusammenfassung

- Der Begriff „Autismus“ wurde 1911 von Eugen Bleuler geprägt, ursprünglich im Zusammenhang mit Schizophrenie.

- Leo Kanner und Hans Asperger untersuchten in den 1940er-Jahren unabhängig voneinander autistische Kinder und legten die Grundlage für das heutige Verständnis.

- Autismus als eigenständige Entwicklungsstörung wurde erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts anerkannt.

- Die moderne Autismusforschung hat die Perspektive erweitert: Heute wird Autismus als Spektrum mit vielfältigen Ausprägungen und Bedürfnissen betrachtet.

Autismus ist heute besser verstanden, doch die Forschung bleibt dynamisch, um die Bedürfnisse und Stärken von Menschen im Autismus-Spektrum weiter zu fördern.

Forschung zu Therapie, Heilung und Medikamenten für Autismus in Deutschland

In Deutschland wird intensiv an den Ursachen, der Behandlung und den Begleiterscheinungen von Autismus geforscht. Autismus gilt nicht als Krankheit, sondern als neurologische Entwicklungsstörung, die durch eine andere Art der Wahrnehmung und Informationsverarbeitung gekennzeichnet ist. Daher ist die Forschung nicht darauf ausgerichtet, Autismus zu „heilen“, sondern vielmehr darauf, die Lebensqualität von Menschen im Autismus-Spektrum zu verbessern, ihre Stärken zu fördern und mögliche Begleiterkrankungen oder belastende Symptome zu behandeln. Dennoch gibt es weltweit und auch in Deutschland Ansätze, genetische und neurologische Grundlagen von Autismus besser zu verstehen und gezielte therapeutische Interventionen zu entwickeln.

Forschung zu Therapien und Medikamenten

In Deutschland gibt es mehrere Institutionen, die an neuen Therapieansätzen und potenziellen Medikamenten für Menschen im Autismus-Spektrum arbeiten. Die Schwerpunkte liegen dabei auf:

- Medikamentöse Behandlung der Begleitsymptome:

- Viele Menschen mit Autismus haben Begleiterkrankungen wie Angststörungen, Depressionen, ADHS oder Schlafstörungen. In Deutschland wird daher intensiv an Medikamenten geforscht, die diese Symptome lindern können.

- Beispiele für Forschungsansätze sind die Untersuchung von Oxytocin, einem Hormon, das soziale Interaktionen fördern könnte, sowie von Medikamenten, die die Signalübertragung im Gehirn beeinflussen (z. B. bei Über- oder Unteraktivität bestimmter Nervenzellen).

- Verhaltens- und psychologische Therapien:

- Neben der medikamentösen Forschung gibt es zahlreiche Projekte, die sich mit der Verbesserung von Verhaltenstherapien, wie der Applied Behavior Analysis (ABA) oder sozialkognitiven Trainings, befassen. Ziel ist es, die soziale Interaktion, Kommunikation und Alltagsfähigkeiten von Menschen mit Autismus zu fördern.

- Universitäten wie die Humboldt-Universität zu Berlin oder die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) arbeiten an der Evaluation neuer psychologischer Ansätze, die auf die spezifischen Bedürfnisse von autistischen Menschen eingehen.

- Neurowissenschaftliche Ansätze:

- Forscher:innen des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und des DZNE (Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen) untersuchen die Funktionsweise des Gehirns von autistischen Menschen mithilfe moderner Technologien wie MRT-Scans. Ziel ist es, besser zu verstehen, welche neurologischen Mechanismen Autismus zugrunde liegen und wie diese beeinflusst werden könnten.

Genetische Forschung und Datenbanken

Autismus hat eine starke genetische Komponente: Studien zeigen, dass genetische Faktoren eine bedeutende Rolle bei der Entstehung spielen. In Deutschland und international gibt es umfangreiche Projekte, um genetische Hinweise auf Autismus zu entschlüsseln:

- Datenbanken und genetische Studien:

- Es gibt keine spezifisch deutsche Datenbank, aber Deutschland ist Teil internationaler Projekte wie dem Simons Simplex Collection (SSC) oder dem Autism Genome Project. Diese Initiativen sammeln genetische Daten von Familien, in denen Autismus vorkommt, um genetische Marker zu identifizieren.

- Nationale Forschungsprojekte, wie die Nationale Kohorte (NAKO), enthalten genetische Daten, die auch für die Autismusforschung genutzt werden können.

- Einbindung in europäische Netzwerke:

- Deutschland ist Teil des europäischen Forschungsverbunds EU-AIMS (European Autism Interventions – A Multicentre Study). Dieses Projekt untersucht sowohl genetische als auch biologische Faktoren, die Autismus beeinflussen, und arbeitet an Biomarkern, die zur Diagnostik und Therapieentwicklung beitragen könnten.

- Instituten für Genomik und Neurowissenschaften:

- Institutionen wie das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) in Berlin und das Deutsche Zentrum für Psychische Gesundheit (DZPG) führen Genanalysen durch, um spezifische Mutationen oder genetische Variationen zu finden, die mit Autismus in Verbindung stehen. Dabei werden große genetische Datenbanken und Hochleistungscomputer eingesetzt.

Heilungsforschung: Ein ethisches und wissenschaftliches Thema

Die Frage nach einer „Heilung“ von Autismus ist nicht nur wissenschaftlich, sondern auch ethisch umstritten. Viele Menschen im Autismus-Spektrum und deren Angehörige betonen, dass Autismus ein Teil ihrer Identität ist und nicht „weggeheilt“ werden sollte. Die Forschung konzentriert sich daher darauf, belastende Symptome zu lindern und Autist:innen zu helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern.

Eine potenzielle „Heilung“ könnte aus der genetischen Forschung hervorgehen, etwa durch die gezielte Modifikation von Genen. Allerdings ist dieser Ansatz noch sehr theoretisch und wirft viele ethische Fragen auf.

Zukunftsperspektiven und Herausforderungen

Die Forschung zu Autismus steht in Deutschland vor großen Herausforderungen:

- Individuelle Unterschiede im Spektrum: Autismus zeigt sich bei jeder Person unterschiedlich, weshalb es keine „Einheitslösung“ geben kann.

- Interdisziplinäre Ansätze: Die enge Zusammenarbeit zwischen Neurowissenschaft, Genetik, Psychologie und Pädagogik ist entscheidend.

- Internationale Vernetzung: Da genetische Forschung große Stichproben erfordert, ist die internationale Zusammenarbeit von zentraler Bedeutung.

- Akzeptanz und Inklusion: Neben der Forschung zur Behandlung von Symptomen betonen viele Organisationen die Notwendigkeit, die Gesellschaft für die Bedürfnisse von Menschen mit Autismus zu sensibilisieren.

Akzeptanz statt Heilung?

In Deutschland wird intensiv an der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen im Autismus-Spektrum geforscht, insbesondere in den Bereichen Genetik, Neurowissenschaft und Verhaltenstherapie. Institutionen wie das Max-Planck-Institut, Universitäten und internationale Netzwerke arbeiten an einer besseren Diagnostik, potenziellen Medikamenten und neuen Therapieansätzen. Gleichzeitig gibt es ethische Debatten über den Umgang mit Autismus, wobei der Fokus zunehmend auf Akzeptanz und Unterstützung statt auf „Heilung“ liegt. Die genetische Forschung und der Einsatz von Datenbanken sind vielversprechend, stehen jedoch noch am Anfang und erfordern umfangreiche internationale Kooperation.

Wie häufig kommt Autismus vor?

Laut aktuellen Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und anderer Forschungseinrichtungen betrifft Autismus etwa 1–2 % der Bevölkerung weltweit. Die genaue Häufigkeit variiert je nach Studien und Ländern, aber es wird zunehmend klar, dass Autismus keineswegs selten ist.

In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der diagnostizierten Fälle erheblich gestiegen. In den 1980er- und 1990er-Jahren ging man noch von etwa 1 Fall auf 2.500 Menschen aus, während heutige Zahlen deutlich höher liegen. So wird beispielsweise in den USA derzeit geschätzt, dass etwa 1 von 36 Kindern im Autismus-Spektrum liegt (Stand: 2023).

Gibt es heute mehr Autist:innen als vor 20 Jahren?

Die Zunahme an Diagnosen lässt viele vermuten, dass Autismus häufiger vorkommt. Experten sind jedoch der Meinung, dass dies vor allem durch folgende Faktoren zu erklären ist:

- Bessere Diagnostik: Früher wurde Autismus oft nicht erkannt oder mit anderen Störungen wie Schizophrenie, Lernbehinderungen oder Verhaltensproblemen verwechselt. Heute gibt es klarere Kriterien und mehr Bewusstsein.

- Erweiterung des Spektrums: Die Definition von Autismus wurde mit der Einführung des DSM-5 (Diagnosemanual der American Psychiatric Association) im Jahr 2013 überarbeitet. Statt verschiedener Einzelstörungen wie Asperger-Syndrom oder frühkindlichem Autismus wird nun ein Spektrum diagnostiziert.

- Mehr gesellschaftliches Bewusstsein: Eltern, Pädagog:innen und Ärzt:innen sind heute aufmerksamer und suchen früher professionelle Hilfe, wenn Kinder Entwicklungsunterschiede zeigen.

- Umwelt- und genetische Einflüsse: Die Forschung untersucht, ob Umweltfaktoren wie chemische Exposition oder ein höheres elterliches Alter bei der Geburt eines Kindes eine Rolle spielen könnten. Dies ist jedoch noch nicht abschließend geklärt.

Autismus erkennen: Hinweise, Diagnostik und Unterstützung für Eltern

Autismus-Spektrum-Störung (ASS) ist eine neurologische Entwicklungsstörung, die in den ersten Lebensjahren auftritt. Für Eltern ist es oft eine Herausforderung, die Anzeichen von Autismus zu erkennen, da diese je nach Kind und Alter sehr unterschiedlich ausfallen können. Die frühzeitige Erkennung ist jedoch entscheidend, um geeignete Unterstützung und Therapien bereitzustellen, die das Kind in seiner Entwicklung fördern.

Woran erkennen Eltern Autismus bei ihren Kindern?

Eltern sind oft die Ersten, die Auffälligkeiten im Verhalten ihres Kindes bemerken. Autismus äußert sich meist durch Unterschiede in der sozialen Interaktion, der Kommunikation und durch repetitive oder restriktive Verhaltensweisen. Typische Hinweise, die Eltern beobachten können, sind:

- Soziale Interaktion:

- Das Kind zeigt wenig Interesse an sozialen Kontakten, zum Beispiel durch fehlenden Blickkontakt oder mangelndes Interesse, mit anderen Kindern zu spielen.

- Es reagiert nicht auf seinen Namen oder wirkt „in seiner eigenen Welt“.

- Es zeigt selten oder gar nicht auf Gegenstände, um sie zu teilen, und hat Schwierigkeiten, Emotionen anderer zu erkennen oder zu erwidern.

- Kommunikation:

- Verzögerte Sprachentwicklung oder völliges Ausbleiben der Sprache.

- Das Kind verwendet Sprache möglicherweise auf ungewöhnliche Weise, etwa durch Echolalie (Wiederholen von Wörtern oder Sätzen).

- Schwierigkeiten, Sprache im sozialen Kontext zu nutzen, zum Beispiel in Gesprächen.

- Repetitive und eingeschränkte Verhaltensweisen:

- Wiederholte Bewegungen wie Händeflattern, Drehen oder Wippen.

- Starkes Interesse an spezifischen Themen oder Objekten.

- Strikte Einhaltung von Routinen und große Schwierigkeiten mit Veränderungen.

- Sensorische Besonderheiten:

- Überempfindlichkeit oder Unterempfindlichkeit gegenüber Geräuschen, Berührungen, Licht oder Gerüchen.

- Übermäßiges Interesse an sensorischen Reizen, wie das Betrachten rotierender Gegenstände.

Wann kann man Autismus erkennen?

Die ersten Anzeichen von Autismus können bereits im Säuglingsalter sichtbar werden, in der Regel jedoch vor dem dritten Lebensjahr. Einige Kinder zeigen bereits im ersten Lebensjahr auffälliges Verhalten, wie:

- Fehlendes Interesse an sozialen Interaktionen.

- Kein Lächeln als Reaktion auf andere.

- Fehlende oder seltene Lautäußerungen und Brabbeln.

Im Kleinkindalter (1-3 Jahre) werden Auffälligkeiten deutlicher, insbesondere wenn das Kind Schwierigkeiten hat, Sprache zu entwickeln, soziale Kontakte zu knüpfen oder auf Veränderungen zu reagieren.

Kann man Autismus schon während der Schwangerschaft erkennen?

Derzeit gibt es keinen diagnostischen Test, mit dem Autismus während der Schwangerschaft sicher erkannt werden kann. Autismus ist eine komplexe Entwicklungsstörung mit einer starken genetischen Komponente, die von einer Vielzahl von Genen beeinflusst wird. Studien zeigen, dass auch Umweltfaktoren während der Schwangerschaft, wie bestimmte Infektionen oder chemische Belastungen, möglicherweise das Risiko erhöhen können.

Es gibt jedoch folgende Ansätze, die in der Forschung untersucht werden:

- Pränataldiagnostik: Einige genetische Tests können Veränderungen in den Genen nachweisen, die mit einem erhöhten Autismusrisiko in Verbindung stehen, wie z. B. Veränderungen in Chromosom 15 oder 16. Solche Tests sind jedoch rein forschungsbasiert und nicht für die klinische Anwendung geeignet.

- Untersuchung von Biomarkern: Wissenschaftler arbeiten daran, Biomarker im Blut oder Fruchtwasser zu identifizieren, die auf ein erhöhtes Risiko für Autismus hinweisen könnten. Diese Ansätze sind jedoch noch nicht ausgereift.

Der Fokus liegt derzeit auf der frühzeitigen Diagnostik nach der Geburt, da pränatale Tests ethische Fragen aufwerfen und Autismus Teil der neurodiversen Vielfalt ist.

Wie sollte man darauf eingehen, wenn man Autismus vermutet?

Wenn Eltern den Verdacht haben, dass ihr Kind Anzeichen von Autismus zeigt, ist es wichtig, ruhig und besonnen vorzugehen. Frühzeitige Unterstützung ist entscheidend, um dem Kind die bestmögliche Entwicklung zu ermöglichen.

- Beobachtung: Notieren Sie, welche Verhaltensweisen Ihnen auffallen, in welchen Situationen sie auftreten und wie häufig. Diese Informationen können später für die Diagnostik hilfreich sein.

- Gespräch mit dem Kinderarzt: Der erste Schritt sollte ein Termin beim Kinderarzt sein. Dieser kann eine erste Einschätzung vornehmen und gegebenenfalls Überweisungen ausstellen.

- Screening-Tests: Es gibt standardisierte Tests wie den M-CHAT-R/F (Modified Checklist for Autism in Toddlers), die Hinweise auf Autismus liefern können.

Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT): Ein Screening-Instrument für Autismus bei Kleinkindern

Die Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) ist ein weltweit verbreitetes und anerkanntes Screening-Instrument, das speziell für die Früherkennung von Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) bei Kleinkindern im Alter von 16 bis 30 Monaten entwickelt wurde. Dieses einfache, aber effektive Werkzeug hilft Eltern und Fachkräften dabei, frühzeitig Hinweise auf mögliche Entwicklungsabweichungen zu erkennen und eine gezielte Diagnostik und Intervention einzuleiten.

Ziel und Zweck des M-CHAT

Autismus-Spektrum-Störungen lassen sich oft schon im frühen Kindesalter durch Unterschiede in der sozialen Interaktion, Kommunikation und im Verhalten erkennen. Ziel des M-CHAT ist es:

- Eltern zu sensibilisieren, auf mögliche Frühzeichen von Autismus zu achten.

- Fachkräften wie Kinderärzten eine erste Einschätzung zu ermöglichen.

- Kinder mit einem erhöhten Risiko für ASS frühzeitig zu identifizieren, um weitere diagnostische Maßnahmen einzuleiten.

Das Screening ist nicht für eine endgültige Diagnose gedacht, sondern dient als erste Orientierung, ob eine vertiefte Untersuchung notwendig ist.

Aufbau und Funktionsweise

Der M-CHAT besteht aus 20 Fragen, die von den Eltern des Kindes beantwortet werden. Die Fragen beziehen sich auf das Verhalten und die Entwicklung des Kindes, insbesondere auf soziale, kommunikative und spielerische Fähigkeiten. Beispiele für typische Fragen im M-CHAT sind:

- „Zeigt Ihr Kind mit dem Finger auf Dinge, um Ihr Interesse zu wecken?“

- „Reagiert Ihr Kind, wenn Sie es beim Namen rufen?“

- „Spielt Ihr Kind Fantasie- oder Rollenspiele (z. B. so tun, als ob)?“

Die Eltern beantworten die Fragen mit „Ja“ oder „Nein“. Jede Antwort wird mit den erwarteten Entwicklungsmeilensteinen abgeglichen. Abweichungen von diesen Meilensteinen können auf ein erhöhtes Risiko für Autismus hinweisen.

Scoring und Interpretation

Nach der Beantwortung der Fragen wird der M-CHAT ausgewertet. Dabei werden die Antworten in drei Risikokategorien eingeteilt:

- Niedriges Risiko:

- Die meisten Antworten entsprechen den typischen Entwicklungsmeilensteinen.

- Es ist keine weitere Aktion erforderlich, es sei denn, Eltern oder Ärzte haben dennoch Bedenken.

- Mittleres Risiko:

- Einige Antworten weichen von den Entwicklungsmeilensteinen ab.

- In diesem Fall wird ein sogenanntes M-CHAT-Follow-up-Interview durchgeführt, bei dem die Eltern zu den auffälligen Antworten detaillierter befragt werden.

- Hohes Risiko:

- Mehrere Antworten deuten auf mögliche Entwicklungsabweichungen hin.

- Es sollte unmittelbar eine Überweisung an Spezialisten für Entwicklungsstörungen erfolgen, z. B. an Kinder- und Jugendpsychiater oder Frühförderzentren.

Vorteile des M-CHAT

- Früherkennung:

- Autismus-Spektrum-Störungen können oft schon vor dem dritten Lebensjahr erkannt werden. Frühzeitige Interventionen sind besonders wirksam, um die Entwicklung von Sprache, sozialen Fähigkeiten und Alltagskompetenzen zu fördern.

- Einfache Anwendung:

- Der M-CHAT ist leicht zugänglich und kann von Eltern ohne medizinisches Vorwissen ausgefüllt werden. Kinderärzte können die Ergebnisse schnell auswerten.

- Kosteneffizient:

- Als Fragebogen ist der M-CHAT ein kostengünstiges Werkzeug, das viele Kinder gleichzeitig screenen kann.

- Breite Akzeptanz:

- Der M-CHAT wird international genutzt und ist in viele Sprachen übersetzt. Dadurch können kulturelle und sprachliche Unterschiede berücksichtigt werden.

Einschränkungen des M-CHAT

Obwohl der M-CHAT ein wertvolles Instrument ist, hat er einige Einschränkungen:

- Kein Diagnosetool: Der M-CHAT kann Autismus nicht diagnostizieren, sondern nur auf ein Risiko hinweisen.

- Falsch-positive Ergebnisse: Manche Kinder, die im M-CHAT ein erhöhtes Risiko zeigen, haben letztlich keinen Autismus.

- Falsch-negative Ergebnisse: Kinder mit subtilen Symptomen oder milden Ausprägungen können möglicherweise nicht erkannt werden.

Daher sollte der M-CHAT immer in Kombination mit einer professionellen Beobachtung und weiteren diagnostischen Verfahren eingesetzt werden.

Verwendung und Integration in Deutschland

In Deutschland wird der M-CHAT zunehmend in der kinderärztlichen Praxis eingesetzt, insbesondere im Rahmen der U-Untersuchungen (Früherkennungsuntersuchungen). Er kann auch von Fachkräften in Frühförderzentren oder von Pädiatern verwendet werden, um Eltern bei Verdacht auf Entwicklungsverzögerungen zu beraten.

Was tun bei auffälligen Ergebnissen?

Wenn der M-CHAT ein erhöhtes Risiko zeigt, sollten folgende Schritte unternommen werden:

- Besprechung mit dem Kinderarzt: Dieser kann die Ergebnisse interpretieren und eine Überweisung ausstellen.

- Spezialisten konsultieren: Eine umfassende Diagnostik durch Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychologen oder Entwicklungsneurologen ist notwendig.

- Frühförderung und Therapie einleiten: Bei bestätigter Diagnose können Maßnahmen wie Verhaltenstherapie, Ergotherapie oder Logopädie frühzeitig beginnen.

M-CHAT, ein Fazit

Der Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) ist ein wichtiges Instrument für die Früherkennung von Autismus bei Kleinkindern. Er hilft Eltern und Fachkräften, frühe Anzeichen zu erkennen und eine gezielte Diagnostik einzuleiten. Während er keine definitive Diagnose bietet, kann der M-CHAT entscheidend dazu beitragen, Kinder mit Entwicklungsbesonderheiten frühzeitig zu unterstützen und ihre Entwicklung bestmöglich zu fördern.

Erste Anlaufstellen und Diagnostik

Nach dem Kinderarztbesuch und einer ersten Einschätzung können Eltern folgende Anlaufstellen in Anspruch nehmen:

- Kinder- und Jugendpsychiatrien: Fachärzt:innen für Kinder- und Jugendpsychiatrie können eine umfassende Diagnostik durchführen. Sie verwenden standardisierte Verfahren wie ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) oder ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised).

- Frühförderzentren: Diese Einrichtungen bieten Beratung und Unterstützung für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen und deren Eltern.

- Autismus-Therapiezentren: In spezialisierten Therapiezentren, wie z. B. denen der Autismus Deutschland e.V., können Eltern umfassende Informationen und Unterstützung erhalten.

- Interdisziplinäre Frühförderung: In vielen Städten gibt es spezialisierte Teams aus Ärzten, Psychologen, Logopäden und Ergotherapeuten, die gemeinsam Diagnosen stellen und Therapien einleiten.

Weitere Schritte nach der Diagnose

Nach der Diagnose eines Autismus-Spektrums ist es wichtig, frühzeitig geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die individuell auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt sind:

- Beratung und Aufklärung: Eltern sollten sich umfassend über Autismus informieren, um die Verhaltensweisen ihres Kindes besser zu verstehen und gezielt darauf eingehen zu können.

- Therapien:

- Verhaltenstherapie: Fördert soziale Fähigkeiten, Kommunikation und den Umgang mit Herausforderungen.

- Ergotherapie: Unterstützt die motorische Entwicklung und den Umgang mit sensorischen Besonderheiten.

- Logopädie: Fördert die Sprachentwicklung und Kommunikation.

- Unterstützungsnetzwerke: Der Austausch mit anderen Eltern von autistischen Kindern (z. B. in Selbsthilfegruppen) kann wertvoll sein.

- Schulische Unterstützung: Für Kinder mit Autismus gibt es spezielle Förderprogramme und integrative Schulen. In Zusammenarbeit mit Pädagogen und Therapeuten kann ein individueller Bildungsplan erstellt werden.

Autismus erkennen

Autismus zu erkennen, ist für Eltern eine Herausforderung, die viel Geduld und Aufmerksamkeit erfordert. Die ersten Anzeichen treten oft im Säuglings- oder Kleinkindalter auf, und eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend für die weitere Entwicklung. Obwohl es derzeit keine Möglichkeit gibt, Autismus während der Schwangerschaft zu diagnostizieren, ermöglicht die moderne Medizin frühzeitige Diagnostik und Interventionen nach der Geburt. Eltern sollten sich bei Verdacht an den Kinderarzt, Frühförderstellen oder spezialisierte Therapiezentren wenden. Mit einer individuellen Förderung und umfassender Unterstützung können Kinder mit Autismus ihr Potenzial optimal entfalten.

Welche Formen von Autismus gibt es?

Im Autismus-Spektrum gibt es keine festen „Typen“ mehr, da jede Person individuell ist. Dennoch können die Unterschiede in den folgenden Bereichen beschrieben werden:

- Frühkindlicher Autismus: Diese Form wird oft bereits vor dem dritten Lebensjahr diagnostiziert und ist durch ausgeprägte Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion sowie durch repetitive Verhaltensmuster gekennzeichnet.

- Asperger-Syndrom: Früher als eigene Autismus Kategorie betrachtet, bezeichnet Asperger heute Menschen mit Autismus, die keine Verzögerung in der Sprachentwicklung aufweisen und oft eine hohe Intelligenz oder Spezialinteressen haben.

- Atypischer Autismus: Dieser Begriff wird verwendet, wenn die Symptome nicht vollständig mit den Kriterien des frühkindlichen Autismus übereinstimmen.

- High-Functioning-Autismus (HFA): Diese Bezeichnung wird informell verwendet, um Menschen mit Autismus zu beschreiben, die in vielen Bereichen relativ selbstständig sind.

Therapie und Unterstützung

Es gibt keine „Heilung“ für Autismus, da es sich nicht um eine Krankheit handelt, sondern um eine andere Art, die Welt wahrzunehmen. Ziel der Therapie ist es, die Lebensqualität zu verbessern, indem Fähigkeiten gefördert und Herausforderungen gemildert werden. Zu den gängigen Ansätzen gehören:

- Verhaltenstherapie (ABA): Ziel ist es, soziale Fähigkeiten, Kommunikation und Verhalten zu fördern, indem positives Verhalten verstärkt wird.

- Sprachtherapie: Fördert die Kommunikation, sei es verbal oder durch unterstützte Kommunikation wie Gebärdensprache oder Bildkarten.

- Ergotherapie: Hilft bei der Verbesserung sensorischer, motorischer und Alltagsfähigkeiten.

- Soziale Kompetenztrainings: Unterstützen den Aufbau und Erhalt von Beziehungen.

- Medikamentöse Behandlung: Wird bei Bedarf eingesetzt, um Begleiterkrankungen wie Angst, ADHS oder Schlafstörungen zu behandeln.

- Familienunterstützung: Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern und Angehörige helfen, den Umgang mit den Herausforderungen des Alltags zu erleichtern.

Autismus ist ein facettenreiches Thema, das in den letzten Jahren zunehmend Aufmerksamkeit erhalten hat. Während die Zahl der Diagnosen steigt, ist dies vor allem auf bessere Diagnostik und gesellschaftliches Bewusstsein zurückzuführen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Menschen mit Autismus nicht „geheilt“ werden müssen, sondern durch individuelle Unterstützung und Akzeptanz ihr volles Potenzial entfalten können. Jede Person im Spektrum ist einzigartig – und genau diese Vielfalt sollte gefeiert werden.

Die effektivsten und wichtigsten Therapien für Menschen mit Autismus

Autismus-Spektrum-Störung (ASS) ist eine neurologische Entwicklungsstörung, die sich durch Unterschiede in der sozialen Interaktion, Kommunikation und durch repetitive Verhaltensmuster auszeichnet. Da Autismus keine Krankheit, sondern eine andere Art der Wahrnehmung und Informationsverarbeitung ist, gibt es keine „Heilung“. Stattdessen zielen Therapien darauf ab, die Lebensqualität zu verbessern, spezifische Fähigkeiten zu fördern und die Teilhabe am sozialen Leben zu erleichtern. Die Wahl der Therapie hängt dabei von den individuellen Bedürfnissen, Stärken und Herausforderungen der betroffenen Person ab.

Im Folgenden werden die effektivsten und wichtigsten Therapieansätze für Autisten beschrieben:

1. Verhaltenstherapie (Applied Behavior Analysis, ABA)

Die Verhaltenstherapie, insbesondere die Applied Behavior Analysis (ABA), ist einer der bekanntesten Ansätze zur Förderung von Fähigkeiten bei autistischen Menschen. Sie basiert auf der Analyse und Modifikation von Verhalten durch gezielte Verstärkung.

- Ziel: Förderung positiver Verhaltensweisen (z. B. soziale Interaktionen, Kommunikation) und Reduzierung problematischer Verhaltensmuster (z. B. Selbstverletzung oder Aggression).

- Wie es funktioniert: Der Therapeut beobachtet das Verhalten des Kindes und verwendet positive Verstärkung (z. B. Lob oder Belohnungen), um gewünschtes Verhalten zu fördern.

- Effektivität: ABA hat sich bei Kindern im frühen Alter (2–5 Jahre) als besonders wirksam erwiesen und wird oft bei schwereren Formen von Autismus eingesetzt.

Kritik: Einige Menschen im Autismus-Spektrum und Eltern kritisieren, dass ABA zu stark auf die Anpassung an neurotypische Verhaltensweisen abzielt und die Individualität des Kindes vernachlässigen könnte.

2. TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication-Handicapped Children)

Das TEACCH-Programm ist ein strukturierter Ansatz, der speziell auf die Bedürfnisse von autistischen Menschen abgestimmt ist. Es wurde in den 1970er-Jahren an der University of North Carolina entwickelt.

- Ziel: Förderung von Selbstständigkeit, Struktur und Organisation im Alltag.

- Wie es funktioniert: TEACCH legt großen Wert auf visuelle Unterstützung, klare Strukturen und Routine. Beispiele sind visuelle Zeitpläne, Bildkarten oder Aufgabenboxen.

- Effektivität: TEACCH hilft besonders Menschen mit ausgeprägter Autismus-Symptomatik, indem es ihre Vorliebe für Struktur und visuelle Informationen nutzt.

3. Ergotherapie

Die Ergotherapie unterstützt autistische Menschen dabei, ihre motorischen, sensorischen und alltagspraktischen Fähigkeiten zu entwickeln.

- Ziel: Verbesserung der Fein- und Grobmotorik sowie der sensorischen Integration (Verarbeitung von Reizen wie Geräuschen, Licht oder Berührungen).

- Wie es funktioniert: Ergotherapeuten arbeiten daran, sensorische Über- oder Unterempfindlichkeiten zu regulieren und die Fähigkeiten für den Alltag (z. B. Anziehen, Schreiben, Spielen) zu verbessern.

- Effektivität: Besonders wirksam bei autistischen Menschen, die Schwierigkeiten mit sensorischen Reizen oder motorischen Fähigkeiten haben.

4. Logopädie (Sprachtherapie)

Autistische Menschen haben oft Schwierigkeiten mit Sprache und Kommunikation, die von einer verzögerten Sprachentwicklung bis hin zu komplexen Herausforderungen im sozialen Sprachgebrauch reichen.

- Ziel: Förderung der Sprachentwicklung und der sozialen Kommunikation.

- Wie es funktioniert: Logopäden arbeiten an der Verbesserung der verbalen und nonverbalen Kommunikation, z. B. durch den Einsatz von Gebärden, Piktogrammen oder Kommunikationsgeräten.

- Effektivität: Logopädie ist besonders hilfreich für nichtsprechende Kinder oder Menschen mit eingeschränktem Sprachverständnis.

5. Soziales Kompetenztraining

Dieses Training ist darauf ausgerichtet, soziale Fähigkeiten wie Kontaktaufnahme, Empathie oder Konfliktbewältigung zu fördern.

- Ziel: Verbesserung der Fähigkeit, soziale Interaktionen zu verstehen und daran teilzunehmen.

- Wie es funktioniert: In Gruppensitzungen oder Einzeltherapie üben Betroffene verschiedene soziale Szenarien, wie das Begrüßen von Menschen, das Verständnis von Körpersprache oder das Teilen von Interessen.

- Effektivität: Besonders geeignet für Menschen mit High-Functioning-Autismus oder Asperger-Syndrom, die soziale Schwierigkeiten haben, aber grundsätzlich sprachlich und kognitiv gut entwickelt sind.

6. Unterstützte Kommunikation (UK)

Für Menschen, die nicht sprechen können oder große Schwierigkeiten mit verbaler Kommunikation haben, ist unterstützte Kommunikation eine wichtige Methode.

- Ziel: Erleichterung der Kommunikation mit der Umwelt.

- Wie es funktioniert: Es werden Hilfsmittel wie Bildkarten, Kommunikations-Apps, Tablets oder Symbolsysteme verwendet, um den Betroffenen eine Möglichkeit zu geben, ihre Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken.

- Effektivität: Diese Methode verbessert die Teilhabe am sozialen Leben erheblich und reduziert Frustration bei nichtsprechenden Menschen.

7. Tiergestützte Therapie

Der Einsatz von Tieren, insbesondere Hunden, Pferden oder Delfinen, kann eine beruhigende und positive Wirkung auf autistische Menschen haben.

- Ziel: Förderung der emotionalen und sozialen Fähigkeiten sowie der Entspannung.

- Wie es funktioniert: Der Kontakt zu Tieren fördert Empathie, Verantwortung und den Abbau von Ängsten.

- Effektivität: Studien zeigen, dass tiergestützte Therapie Stress reduziert und die soziale Interaktion fördern kann.

8. Musik- und Kunsttherapie

Diese kreativen Ansätze nutzen Musik oder künstlerische Aktivitäten, um Ausdrucksmöglichkeiten zu schaffen.

- Ziel: Verbesserung der emotionalen Regulation und Förderung von Kreativität und Kommunikation.

- Wie es funktioniert: Autistische Menschen können durch Musik oder Kunst Gefühle ausdrücken, die sie verbal nicht kommunizieren können.

- Effektivität: Besonders wirksam bei Menschen, die nonverbal sind oder Schwierigkeiten mit Emotionen haben.

9. Medikamente zur Behandlung von Begleitsymptomen

Es gibt keine Medikamente, die Autismus direkt behandeln. Medikamente werden jedoch eingesetzt, um Begleitsymptome wie Angst, Depression, ADHS oder Schlafstörungen zu lindern.

- Beispiele:

- Antipsychotika (z. B. Risperidon): Reduzieren starke Aggressionen oder Reizbarkeit.

- Melatonin: Fördert einen gesunden Schlaf.

- Stimulanzien (z. B. Methylphenidat): Hilfreich bei Aufmerksamkeitsproblemen.

10. Elterntraining und Familientherapie

Da Autismus oft das gesamte familiäre Umfeld betrifft, sind Trainingsprogramme für Eltern besonders wichtig.

- Ziel: Vermittlung von Strategien, um das Verhalten und die Kommunikation des Kindes besser zu unterstützen.

- Wie es funktioniert: Eltern lernen, wie sie autistische Merkmale verstehen, mit herausforderndem Verhalten umgehen und die Stärken ihres Kindes fördern können.

- Effektivität: Elterntraining hat sich als besonders hilfreich für eine stabile und unterstützende Umgebung erwiesen.

Autismus Therapien, ein Fazit

Die effektivste Therapie für autistische Menschen hängt von den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten ab. Oft ist ein interdisziplinärer Ansatz, der verschiedene Therapieformen kombiniert, am besten geeignet. Frühzeitige Interventionen sind besonders wirksam, um die Entwicklung in entscheidenden Lebensphasen zu fördern. Dabei ist es wichtig, dass die Therapien die Persönlichkeit und die Stärken des Betroffenen respektieren und ihn in seiner Eigenart unterstützen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Therapeuten, Eltern und Bildungseinrichtungen ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Förderung.